| | |

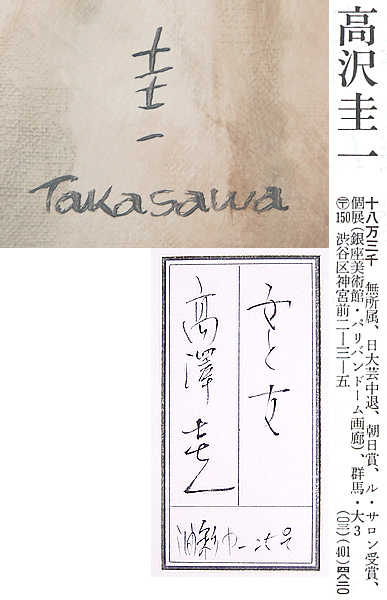

| Artist: | Takasawa Keiichi — 高沢圭一 |

| Title: | Woman and Woman- oil painting — 女と女 |

| Series: | |

| Date of first edition?: | Not set |

| Publisher (first edition)?: | Self |

| Publisher (this edition)?: | Self |

| Medium (first edition): | Oil painting |

| Medium (this edition): | Oil painting |

| Format (first edition): | Not Set

|

| Format (this edition): | Not Set |

| DB artwork code: | 37658 |

| Notes (first edition)?: |

|

| Notes (this edition)?: |

| The following information was taken from the original web listing of this artwork. Note that there may be some inaccuracies:

Wednesday, 4 May 2005

高沢圭一 油彩画25号 「女と女」 美人画 傑作

しなやかな肢体の妖艶な美人画を描き、『婦人公論』の表紙などで広く親しまれた高沢圭一。1914年(大正3年)群馬県出身の画伯は、'36年日本大学芸術学部を中退し、翌年陸軍上海報道部に勤務して戦争画を描きました。'39年聖戦美術展に出品した「突破路」で朝日新聞社賞を受賞、帰国していた藤田嗣治の目に留まり師事することになりました。戦後は、小説や童話などの挿絵を描く傍ら、一貫して美人画を描き続け、全国各地で個展を開催しました。また、引き続き藤田と親交を重ねて指導を仰ぎましたが、師のたびたびの渡仏の誘いを断り再会を果たせず、弔問で訪れたことが契機で、パリ画壇に紹介されました。そして'74年に、著名なヴァンドーム画廊で開催した個展で絶賛され、その翌年には、フランス国際公募展でル・サロン賞を受賞しました。'75年から'82年までの間は、『婦人公論』の表紙絵を担当して大衆に支持され、銀座美術館にて毎年開催された個展で絶大な人気を誇りました。さらに、自由奔放な人柄で人脈の広かった画伯は、本田宗一郎と交流して、初期のオートバイのデザインを手掛けるなど多方面で活躍しました。その白磁の肌を持つ婦人像は、研ぎ澄まされた東洋的な美観を備え、悩ましくも妖艶なエロティシズムをふりまき、ジャンルを超えて多くの人々を虜にしました。作品は東京国立近代美術館などに収蔵されています。

高沢圭一の描く婦人像は、陶器のように白く透き通った肌と、しなやかなで華奢な体付きが特徴です。細い輪郭線や筆触の痕跡を消し去った絵肌は、藤田嗣治を彷彿とさせますが、藤田の描く女性が自信に満ちた暖かなムードを湛えているのに対し、高沢のそれは自己を演じる都会的なモダンさが醸し出されており、入念に化粧を施した端整な顔立ちが上品なエロティシズムを感じさせます。女性を輝かせる美しいマチエールは、幾重にも塗られた白い下地をカミソリで削り取り、さらに目の細かいサンドペーパーで磨き上げることで作られています。そして、抑制された彩色と仄かな陰影で、モデルを平面的に描き出しているにも関わらず、僅かな筆致の擦れから瑞々しい生気を表現しているのです。

ここには、細い腰をくねらせて愛し合う妖艶な二人の女が描かれています。晩年の最高傑作とされた一連のシリーズですが、その行為はとてもリアルであり、一見ではストレートなエロスに圧倒されます。しかしながら、ゆるやかに膨らむ臀部に覆いかぶさる細腕やガラス細工のように繊細な指は、叙情的な雰囲気で満たされており、画家が渇望した細身の肢体が、非現実的なまでの美しさを演出しています。背景は画面を二分するように陰と陽の世界で構成され、隣り合いながらも深く断絶する闇が背後に控えることなど気にも留めず、女は目を伏せて相手の体を一心に愛撫し続けています。終わりや始まりといった時間的な制約を感じさせない、完結した空間で重なり合う女たちの酷似したプロポーションと波打つ長い髪は、あたかも二人を鏡像の中の同一人物に見せています。それは高沢が現実のモデルを使わなかったことに因るもので、虚像であるが故に欠点がなく、限りなく理想に近い女性像が描かれています。また、白い肌の上に置かれた唇と爪、乳房の淡いピンク色の賦彩が女らしさを強調し、細部にまで神経を研ぎ澄ませて制作されていることが窺えます。さらに、視覚的な錯覚を誘うかのように、女体の下に敷かれた衣の縞目模様が怪しくうねり、シーツもまた波打ちながら、人肌のような滑らかな質感が創り出されています。タブローでは10号以下が殆どを占める高沢の油絵としては滅多に流通しないサイズと絵柄で、私的な美術館に収蔵されても不思議ではない完成度を誇る逸品です。東京国立近代美術館館長の安達健二が絶賛した画家で、将来の再評価も期待できますので、人物画のコレクターの方はお見逃しないようにご注目ください。

画面サイズ:P25号大(62.5cm×82cm)、額装サイズ:85cm×105cm。画面左下にサイン、裏板に共シールが有ります。作品の状態は良好、額装の状態は細かいキズを除き大体良好、段ボールの差箱と黄袋付きです。晩年の美術年鑑評価額 18.3万円(油彩画1号あたり、25号=457.5万円)、渡辺武夫、成井弘らと同等の評価でした。 |

|

| Artist Bio: |

Takasawa Keiichi was born in Gunma prefecture in 1914. In 1936 he dropped out of Nihon University school of technology, and subsequently he studied with Fujita Tsugeharu, who strongly influenced him. In 1937 he joined the Army News Department in Shanghai.

In 1939 he won the Asahi award for one of his paintings. After the war he started making illustrations for women's magazines, and he was the author of A pictorial story of the kimono (1947), and of Women of Japan (1955). He also made woodblock prints, often based on his paintings. In 1974 an 1975 he had two major exhibitions in Paris. In 1977 an important publication on his paintings, Takasawa Keiichi ga shu appeared.

The slender, long necked beauty often appeared in his works was said to be his wife.

たかざわ・けいいち 大正3年群馬県生まれ 日大芸術学科中退 挿絵を描くかたわら現代美人画(油絵)の制作に情熱を注ぎ各地で個展 1974年パリのバンドーム画廊で「花と蝶」と題する個展を開き話題を集める 1975年フランス ル・サロン展で受賞 「婦人公論」の表紙絵を担当する 1976年随筆「画になる女」第一回日本随筆家協会賞受賞 |

|